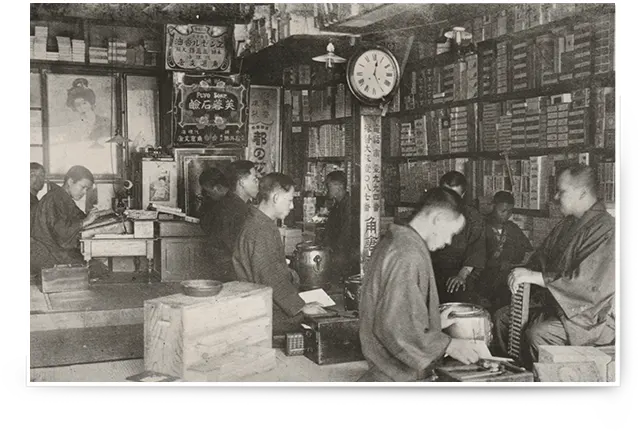

1898(明治31)年12月、創業者 角倉種次郎によって、化粧品・小間物商「おぼこ号角倉支店」は大阪・船場の地に誕生しました。当時の取扱商品は、白粉、化粧水、髪油、びん付、歯磨粉、歯刷子、石鹸、白髪染めなど。一般庶民の生活において、歯磨きや石鹸が少しずつ普及し、化粧品が贅沢品ではなく日用必需品として定着しはじめた時代でした。

角倉支店はユニークな広告宣伝で注目を集めるとともに、当時の問屋には珍しく現金商売を徹底し、その大胆さと堅実さで一躍有名になりました。いち早い休日制度の導入や従業員の経営参画、地方への出張訪問販売、海外進出など斬新な取り組みを進める一方で、良品薄利多売主義やお取引先への各種化粧品プライスリスト配布など常に顧客第一主義を貫き、国民生活・市場環境の変化とともに大きく成長していきました。

沿革(歴史で見る)

1898年~ 「おぼこ号角倉支店」、船場の地に誕生

化粧品・小間物商として、大阪久宝寺橋西詰にて「おぼこ号角倉支店」を創業

月1回の休日制を定め、電話を設置

組織変更し、「合資会社角倉商店」に商号変更。責任者に番頭を抜擢

業容の拡大を図るため、合資会社を株式会社に改組し、「株式会社角倉商店」に商号変更

12月1日を創業記念日に定める

1938年~ 株式会社大粧に商号を変更、新たな時代へ

1945(昭和20)年、第二次世界大戦の中にあって、船場一帯も大阪大空襲で大きな被害を受けました。角倉商店も例外ではなく、社屋・商品が全焼するという大きな打撃を受けましたが、焼けた倉庫を急造の事務所として早々に商売を再開。生活用品を求める国民へ商品を供給し続けました。

その後奇跡的な復興を遂げた日本経済において、化粧品などのメーカーの台頭は著しく、景気回復の波に乗って新商品が続々と市場に送り出されました。

大戦前後の混乱期においても時流に流されることなく誠実・堅実な商売を貫いた角倉商店もまた、お取引先の信用を得て目ざましい回復を遂げ、1951年には商号を「大粧」へ変更し、さらなる業容拡大に向けて新たな時代を迎えることとなりました。

販路拡大を目的に東京支店(東京都千代田区)を開設

空襲により本社社屋全焼、在庫商品全焼

株主を販売先や仕入先、社員から公募

「株式会社大粧」に商号変更

本格的な東京進出の足がかりとして、大粧堂設立

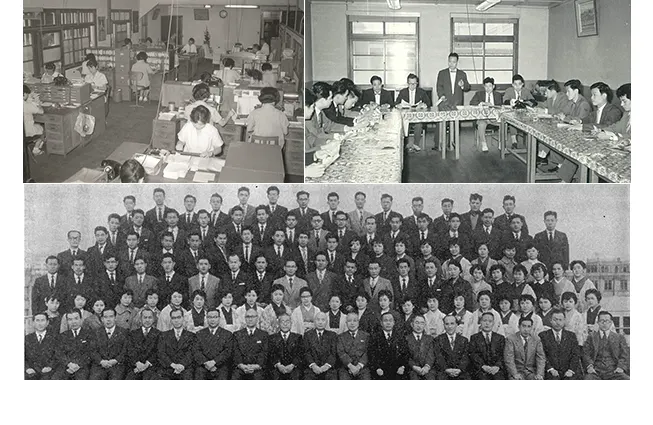

1958年~ 本格的な事業拡大と、先進の社内改革

昭和30年代に入ると、海外からの技術導入や設備投資の拡大による商品生産が活発となり、日本経済は世界に例を見ない速さで高度成長を遂げました。化粧品業界では、従来の「一般品」に代わって「制度品」が台頭。さらに「訪販品」も大きく成長し、熾烈な闘いを繰り広げる時代を迎えました。こうした中で小売業もまた未曾有の消費ブームとなり、小売市場では乱売が蔓延、常態化し、競争は激化する一方でした。

大粧ではこの頃から、各地の同業卸に経営支援や援助を要請されることが多くなりました。問屋無用論の論議が起こる中、これからは全国に販売網を構築すべきと考えた大粧は、同業卸の支援・援助をきっかけに東京、名古屋、近畿各地や九州地区へのグループ化を推進。取扱商品の拡充にも着手しました。同時に、内部機構においても、近代的で合理的な経営方針を樹立すべく改革を進めていきました。

名古屋支社(愛知県名古屋市)に続き、東京支社(東京都千代田区)を開設

人事考課表を導入し、年功序列から抜擢主義へ

輸出貢献企業として通産大臣より表彰

業務拡大にともない、大阪支社(大阪府吹田市)開設

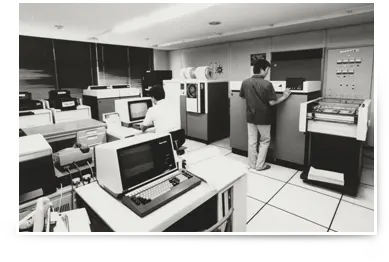

同業他社に先駆けて、全事業所にコンピュータを導入

1973年~ 信用を礎に、株式会社パルタックとして変革の時

日本経済は1973年の第一次オイルショックを機に高度成長時代から減速経済時代に突入し、不況とインフレが深刻化する中で消費者の志向は浪費から節約へと移行。流通業界も大いに揺れ、メーカー・卸では合従連衡が、中小小売業では倒産が相次ぎました。そうした中にあって、大粧は経営の合理化と、全国各地の卸とのグループ化を推進。化粧品・日用品の総合卸へと転換を図るとともに、1976年には商号を「株式会社パルタック」に変更し、グループ全社がパルタックを冠した商号に変更されました。

1980年代以降は、コンビニエンスストアが急速に発展したほか、ホームセンターの興隆、ファンシーやバラエティなどの新たな感性ショップが誕生。物量と受注の小口化、細分化に対応することが課題とされ、パルタックでも物流機能の拡充と合理化を重点戦略に据えた用地確保・設備投資が着々と進められました。

配送部門の独立による配送の合理化

「株式会社パルタック」に商号変更

第1回パルタックフェア開催

日本証券業協会より店頭登録銘柄として承認され、株式を東京・大阪で売買開始

台湾での「ビニール傘」委託生産開始

1995年~ 「新生パルタック」誕生、全国RDC構想スタート

1990年代前半、バブル景気が崩壊したのち、日本経済はいわゆる平成不況の時代を迎えました。流通業界では流通の合理化・集約化に加えて、大店法の規制緩和、独禁法の適用強化、再販問題などが重なったほか、広域量販店の急速な規模拡大やPB商品発売などによって流通環境が劇的に変化。オペレーションのローコスト化やシステム化など、流通全体の仕組みを見直す動きが加速しました。

かねてより広域流通体制の強化とローコスト経営の実現に向け、物流の合理化と情報システムの改革に取り組んでいたパルタックは、そのスピードを加速させるべく、1998年4月、株式会社新和と合併。

「新生パルタック」として、ロジスティクス機能・マーチャンダイジング機能の強化と物流の効率化・最適化に向けた全国RDC構想への挑戦をスタートしました。

効率的な物流システム構築を目的に物流部発足

全社にLANを敷設

新和と合併、カテゴリーマネジメントの導入を実施

新生パルタックとして初めてのRDCを、近畿・東海に開設

パルタック公式ホームページ開設

2005年~ メディセオホールディングスとの統合と医薬品への参入

2000年代に入り、長引く不況の影響で小売市場では価格競争が激化。大手小売業・卸の倒産や合従連衡をはじめ、外資系小売業の上陸、メーカー直取引の模索や制度改正、小売業による自社センターの構築、商社の流通参入など、流通業界の構造そのものを揺るがす変化が続きました。

その間、パルタックでは流通業界全体の最適化を目指し、グループ会社の統合やRDC建設、合併による基盤強化、卸機能・リテールソリューション機能の強化、物流コストの削減などを積極的に推進しました。

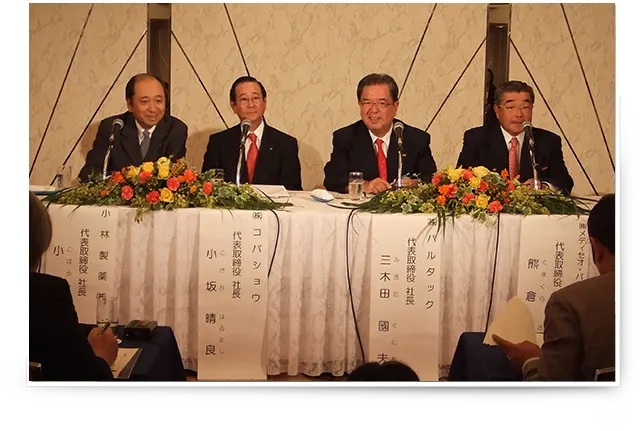

そんな中、2005年10月には医薬品卸最大手メディセオホールディングスとの経営統合を実施し、医薬品への参入を果たしました。次世代流通業として「美と健康」領域における全方位的な対応を実現するとともに、お取引先の業務改革にもつながる付加価値サービスを追求することを目指した進化でした。

JASDAQ市場からJ-Stock銘柄に選定

ジャスダック証券取引所の創設により、パルタック株式も店頭登録銘柄からJASDAQ市場上場銘柄へ移行

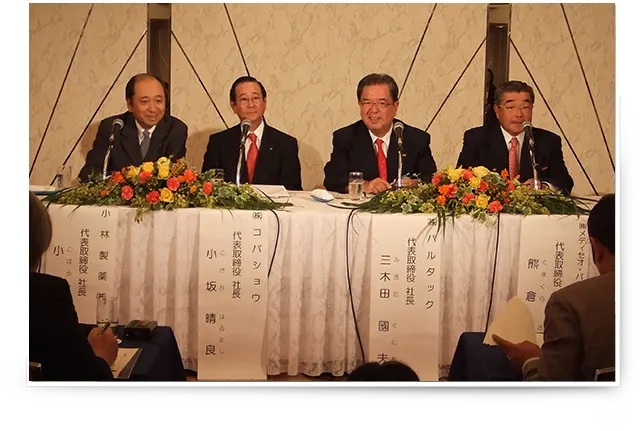

株式交換方式により、メディセオホールディングスと経営統合

コバショウと合併し、「株式会社パルタックKS」に商号変更

次世代を担う流通業を志向し、商号を「株式会社Paltac」に変更

東証一部への上場準備開始を発表

2010年~ 株式再上場と売上高1兆円への挑戦

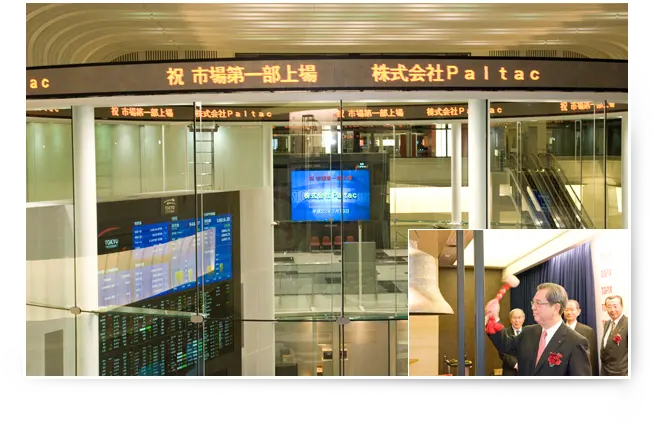

2008年に起きたリーマンショック以降、世界同時株安・世界同時不況といわれる中で、日本経済においては超円高による輸出不振や産業の空洞化、非正規雇用の増加にともなう“ワーキングプア”と呼ばれる層の出現など大きな変化がありました。 そんな中にあって、環境変化への機敏な対応・積極的な事業展開を行うため、2010年3月、Paltacは東証一部へ上場。また、2011年には、東日本大震災を機に社会インフラ企業としての役割強化に向け、主要物流拠点14か所へ非常用自家発電装置を設置するなど、BCP(事業継続性)強化に向けて積極的に取り組みました。2015年には商号を大文字表記へ変更したほか、売上高1兆円を達成しうる企業体質の強化を目指した3か年中期経営計画をスタートさせました。

東証一部、大証一部への上場が承認され、再上場

全国主要物流拠点への非常用自家発電装置設置が完了

本社ビルを南久宝寺から本町橋2番46号へ移転

持続的な成長を期して、環境変化を踏まえ力強く挑戦し続ける企業であるために、商号を「株式会社PALTAC」に変更

伊東秀商事株式会社と合併し、MK事業本部(現MK事業部)開設

2018年~ 創業120周年、1兆円企業として新たなステージへ

2012年以降、各種政策効果や米国株式市場の好況などによって、日本経済は緩やかな景気回復基調をたどり、化粧品・日用品、一般用医薬品業界においても、消費マインドの改善にともなう個人消費の持ち直しやインバウンド需要の増加等によって市場環境は堅調に推移しました。

その後2018年頃からは気候変動や度重なる自然災害、インバウンド消費の鎮静化、さらなる消費税増税に伴う消費低迷などによって、社会・経済環境は厳しい状況にあるといえます。

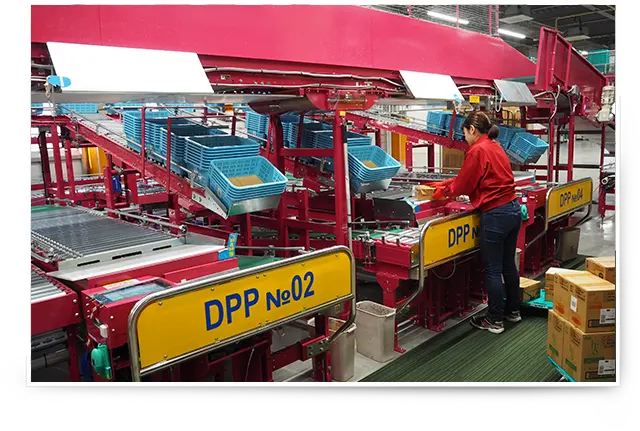

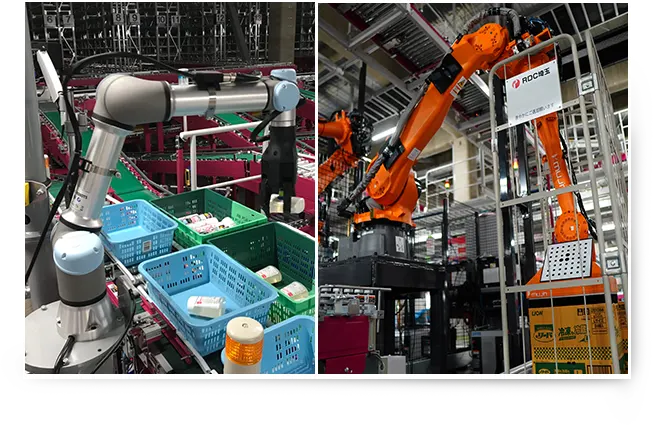

一方PALTACでは、来るべき労働力不足への対応を視野に、さらなるローコスト経営と企業体質の強化に向けた物流改善および生産性向上を推進するため、2016年からはAI・ロボットなど最新技術の研究開発に着手。2018年に稼働したRDC新潟からは新システム「SPAID」を導入し、2019年に稼働したRDC埼玉では入荷から出庫に至る過程を大幅に自動化するなど、新時代の物流モデル構築を進めています。

「SPAID」を初導入したRDC新潟を開設

12月1日、創業120年を迎える

進化版「SPAID」により入荷から出荷までを大幅に自動化したRDC埼玉を開設

東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、市場第一部からプライム市場へ移行